Der Himmel über Beijing

Die Sonne hängt wie ein Kong-Ming-Lampion über der Halle des Volkes. In der Mitte des Platzes zwei mächtige Leinwände, über die Tänzerinnen in roten und blauen Kostümen huschen. Ihr starres Lächeln ist das von Porzellanpuppen einer Spieluhr, deren Mechanismus ausgerastet ist. Ich bilde mir ein, eine Stimme zu hören. Sie dringt durch die khakifarbenen Dunstwolken über uns. Ich erkenne sie, ohne sie zu verstehen. Es ist der Präsident, der spricht. „This is the Chinese Dream„, hat er vor ein paar Monaten gesagt. Vielleicht sagt er es jetzt gerade wieder. Den Menschen auf diesem Platz hier, auf dem der tote Vorsitzende in seinem Grabmahl schläft und auf dem bisher jedes chinesische Zeitalter seine Alpträume ausgetragen hat.

Heute ist es friedlich. Aber eine monströse Blumenvase mit künstlichen Blüten in Sonnenschirmgröße macht aus den Besuchern Zwerge. Polizisten mit breiten Hüften und teigigen Gesichtern scharwenzeln gähnend durch die Menge und nuckeln an Thermoskannen. Das Volk vom Land säumt zur Stunde das Carré rund um die Fahnenstange der Nation. Bald wird die Flagge eingeholt werden. Sie beobachten neugierig, wie die Gardisten für die Zeremonie aufziehen. Minutenlang geschieht nichts. Die Gardisten und das Volk schauen sich nach einer Weile verträumt in die Augen. Von der anderen Straßenseite grüßt das Portrait des toten Vorsitzenden. Sein Blick ruht auf ihnen, und auch er scheint verträumt.

Da öffnen sich die Tore an der Halle des Volkes, und junge Menschen strömen ins Freie. Es sind Studenten, die aus dem Westen zurückkehren, um in der Heimat ihren Dienst an der Gesellschaft zu tun. Jungakademiker, die ihre Heimat in diesem historischen Augenblick nicht im Stich lassen. Sie gehören einer Verbindung an, die Chinas gesellschaftlichen Erfolg in der Rückkehr dieser Absolventen von Harvard und Oxford feiert. Die Hälfte aller Auslandsstudenten kehre inzwischen wieder heim, seitdem China ihnen eine bessere Lebensperspektive biete, heißt es in den Zeitungen im Land. Und jene, die im Westen bleiben, werden aufgefordert, da draußen für chinesische Unternehmen zu arbeiten. Denn jede Hand, jedes Talent werde gebraucht. Die Heimkehrer schwärmen aus. Doch in der Mitte des Platzes verläuft ein Zaun, der ihn in zwei Hälften teilt. So bleibt die junge Elite an diesem späten Nachmittag auf dem Tiananmen vom restlichen Volk getrennt.

Bald taucht die Kong-Ming-Laterne in einen Anthrazitmantel, der sich schnell über die Stadt ausbreitet. Hinter der Halle des Volkes ragt aus einem oval angelegten Teich eine riesige Haube ins Dunkel. Darunter verbirgt sich die italienische Oper vor der chinesischen Stadt. Die Schatten von Besuchern huschen am Teichufer entlang. Es ist nicht leicht, den Eingang zu finden. Doch auf der Bühne singt eine chinesische Sängerin die Partie einer chinesischen Prinzessin. Geben chinesische Sänger die Rollen von Hofbeamten der Verbotenen Stadt. Diese Burschen treten als Clowns auf. Am Anfang des zweiten Aktes lässt sie Puccini die Wahrheit sagen: Che or sussulti e trasecoli inquieta / come doivi lieta / onfai die tuoi settantamila secoli / E fisce la China, addio stirpe divina – China, so rastlos jetzt, wie hast du einst glücklich geschlafen, erfüllt von der Schwere der siebzigtausend Jahrhunderte! Dahin die göttliche Herkunft, China ist nicht mehr…

Die UNESCO hält eine Konferenz über die Perspektive der Stadt und die Rolle von Kultur bei der Verbesserung der Lebensverhältnisse ab. Die Stadt, sagt die Generaldirektorin der UNESCO, sagt der Bürgermeister von Beijing, das ist die Zukunft für nahezu alle Menschen. Auch in China. Dreihundert Millionen sollen hierzulande in den nächsten zwei Jahrzehnten vom Dorf in die Stadt ziehen. Ein stellvertretender Minister für Kultur sitzt mit auf der Bühne. Er soll laut Programm auch reden. Aber er schweigt und verlässt irgendwann ohne Erklärung oder Botschaft mit den anderen VIPs die Szene.

Eine neue Maßnahme des Präsidenten, mutmaßt Bandi (Name geändert), ein Kollege aus Schanghai. Die politische Elite soll sich in Bescheidenheit üben. Auch Partys und Festlichkeiten sind rar geworden. Ist die Anti-Korruptionskampagne Teil dieses neuen Asketismus? Ja, sagt der Kollege. Er zeigt mir einen aktuellen Bericht: 167.000 Beamte sind bereits überprüft worden, 148.000 wegen Bestechung bestraft. Gegen zweiunddreißig Offizielle auf Staatssekretärsebene sei ein Verfahren eingeleitet worden. Der Politiker soll jetzt ein fleißiger Diener des Volkes werden. Ohne viele Worte zu machen.

Die sind den Journalisten überlassen. Später auf der Konferenz beklagt sich ein renommierter Professor für Kommunikation darüber, dass im Lande die Investitionen für Kultur vergeudet worden seien. Regionalregierungen hätten überall Museen und Theater bauen lassen, um sich mit ikonographischer Architektur zu schmücken, und nun stünden diese Häuser leer, denn die Provinz habe ja weder Sammlungen zu zeigen noch Orchester zu präsentieren. Zuerst müssten die Künste gefördert und die Menschen kulturell gebildet werden, bevor man große Immobilienprojekte angehen dürfe, fordert der Mann vor laufenden Kameras.

Der öffentliche Raum, sagt ein anderer Intellektuellenpromi, sei nicht für die Menschen gemacht, sondern für Autos. Chinas Städte seien deshalb nicht sehr lebenswert. Der Mann stellt ein Projekt vor, das er in Taiwan kennengelernt hat: Menschen kümmern sich in einem Stadtteil um die Entwicklung von Grünanlagen, initiieren Nachbarschaftshilfe und haben ein Heimatmuseum eingerichtet. Von Taiwan lernen, heiße bürgerschaftliches Engagement lernen, sagt der Professor. Jemand stellt ein Projekt zum Denkmalschutz in Tibet vor. Lhasa soll in alter Würde erstehen. Ist das also der Chinese Dream, den sich der Präsident träumt? Kulturelle Bildung, Bürgerschaft, Unterstützung für Minoritäten und Denkmalschutz?

Heute wechselt der Himmel nur sachte das Anthrazit. Die Zeitungen berichten, dass man in Harbin dreißig Meter weit sehen könne. Auch in der Hauptstadt dürfen Kinder keinen Sport im Freien treiben. Die Messgeräte zeigen den Grad der Verschmutzung nicht mehr an. Airpocalypse. Wie jeden Tag steht auf vielen Avenuen der Verkehr auf acht oder mehr Spuren. Mit Freiheit hat Autofahren hier nichts zu tun. Die Regierung hat strengere Fahrverbote angekündigt. Das ist kein Anschlag auf individuelle Rechte.

In einem Park nahe der Verbotenen Stadt begegne ich einem alten Mann. Er trägt eine graue Kappe, unter der hervor er mir einen saften Blick schenkt. Mit einem Pinsel von der Länge eines Spazierstocks zeichnet er in ruhigen Armbewegungen, die an Tai-Chi erinnern, Schriftzeichen auf die Granitplatten. Ich kann sie nicht lesen, erkenne aber ihre Schönheit. Und die Leichtigkeit, mit der sie der Alte auf den Boden setzt. Doch er benutzt keine Farbe, sondern Wasser. Sobald er eine Kolonne beendet hat, ist die vorherige aufgetrocknet. Dann richtet sich der Alte kurz auf, schaut in den diffusen Himmel, als erwarte er von dort eine Nachricht, und setzt sein Werk fort.

Im Lamatempel vermischt sich die giftige Luft mit Weihrauch. Es gibt auch Touristen, aber die meisten Leute kommen zum Beten. Viele von ihnen sind unter Dreißig und könnten aus einer der nahen Hochschulen herübergekommen sein. Sie halten mit gefalteten Händen Räucherstäbchen über den Kopf und verbeugen sich vor der Heiligenfigur. Am Tor lungern Wahrsager herum und bieten ihr zweifelhaftes Geschäft an. Die echten Experten praktizieren nicht in der Öffentlichkeit. Sie erleben derzeit eine Hochkonjunktur. Wenn sich im Land alles so schnell verändert, dass es zum Stillstand kommt, wenn sich die Zukunft hinter bitteren Nebeln verbirgt, wächst das Vertrauen in Buddha oder in die Künste der Hellseher und Okkultisten.

Bandi ist in den Siebzigerjahren aufgewachsen. Er erinnert sich, als Sechsjähriger den Tod Maos erlebt zu haben. Weder auf den Straßen, noch zu Hause wurde gesprochen. Es sei der stillste Tag seines Lebens gewesen. Danach sei er ein halbes Jahr mit einer schwarzen Binde am Arm zur Schule gegangen. Für ihn war der Vorsitzende nur für eine Weile fortgegangen. Später, in den Achtzigerjahren, seien die Menschen sehr glücklich gewesen. Auf den Strassen, in den Fabriken und Schulen, überall wurde gesungen und getanzt. Und der Vorsitzende war irgendwie immer dabei. Er sei ein aufgeklärter und kritischer Mensch, versichert Bandi, aber Mao sei für ihn bis heute präsent. Er stelle sich manchmal vor, wie er als uralter Mann in der Nacht irgendwo am dritten Ring am Straßenrand steht und ein Taxi heranwinkt. Was denkt er wohl über uns, sagt sich Bandi in solchen Momenten. Glaub nicht, dass ich eine Ausnahme sind, fügt er hinzu. Viele haben solche Visionen.

Augenblicklich wird in Beijing weniger gesungen. Im Park des Sommerpalastes im Norden der Stadt, unterhalb des Mönchturms, sitzt in einem im Kastanienhain versteckten Pavillon jedoch ein Mann, die Hände auf die Kniee gestützt, und singt die gegenüber liegende kahle Felswand an. Der Mann ist bestimmt schon über die Siebzig, aber seine Stimme noch fest. Vermutlich singt er ein altes Revolutionslied. Der Park ist voller Menschen, aber niemand kommt zu diesem Pavillon, um dem Alten zuzuhören. Tiefer im Hain übt ein junger Mann unter Anleitung eines Lehrers seine ersten Tai-Chi Bewegungen. Das Dao, die magische Kraft der chinesischen Philosophie, die durch den trainierten Körper strömt, scheint den Mann noch nicht ergriffen zu haben. Er verwackelt immer wieder die erste Drehung. Plötzlich singt der Alte „O sole mio“. Der Tänzer gibt auf und taucht im Gestrüpp unter. Wir sind nicht in Neapel. Und das Dao ist flüchtig.

Mit Bandi in einem Hutong-Restaurant. Hier gibt es auch Schweinedarm, Mauleselsohren und Hammelgaumen am Gebiss. Das Restaurant im Zoologischen Garten biete täglich frisches Nilpferd und andere Spezialitäten des Hauses an. Die Besucher seien eingeladen, sich dazu zu äußern, welches der im Zoo gezeigten Tiere ihnen am besten munde. Inzwischen intervenierten aber die ersten Tierschutzvereine. Dieser Hutong habe für die Olympischen Spiele eigentlich weichen sollen. Aber er ist stehen geblieben. Trotzdem sei die Macht der Developer unerträglich geworden. Sie hörten einfach nicht mehr auf die Regierung. Die Preise stiegen, obwohl die Behörden vor einer Blase warnten. Liberalismus geht einfach nicht in diesem Land, sagt Bandi. Der Präsident müsse durchgreifen. Und das täte er ja allem Anschein nach auch.

Als wir das Restaurant verlassen, passieren wir die unvermeidliche Vitrine mit den Fotos, auf denen sich Restaurantbesitzer mit Prominenten abbilden lassen. Bandi deutet auf eine leere Stelle in der Vitrine. Da haben bis vor kurzem die Fotos mit den Politikern gehangen, sagt er. In der Gasse erzählt er noch von dem Kind, das vor einiger Zeit in der Nähe in einem Hutong überfahren wurde und dessen Leiche eine Stunde lang im Schlamm liegen blieb, ohne dass sich Passanten kümmerten.

Ein Auto fährt einen Radfahrer an. Der Mann stürzt und beginnt zu jammern. Andere Leute kommen gelaufen und stellen sich um den Verletzten herum auf. Im Vordergrund steht ein Junge mit einem Werbeplakat und hält gierig Ausschau nach einem Kunden. Der Autofahrer steigt aus, holt einen Baseballschläger hervor und versetzt dem Radfahrer am Boden damit ein paar Hiebe. Dann steigt er wieder in den Wagen und fährt weiter. Die Menge löst sich auf. Zurück beibt der Mann. Er steht auf und humpelt heran. Sein T-Shirt ist voller Blut.

Wir sind in Cao Feis Film „Haze and Fog“. Ich sitze in ihrem Atelier, und sie zeigt diese, ihre neueste Arbeit, die gerade auf der Frieze Art Fair in London Premiere hatte. Zum ersten Mal und in einem kleinen Kreis. Die Szene mit dem Radfahrer erinnert an das Kind im Hutong. Der Film ist eine Abfolge makabrer und surrealer Miniaturen, in denen einsame Menschen mit Gummimelonen in Badewannen erotische Momente erleben, Büroangestellte traumverloren auf einem Kinderspielplatz hocken oder ein Polizist nachts einen Balkon besteigt und sich beim Anblick einer halbnackten jungen Frau im Bett selbstbefriedigt. Irgendwann hackt sich eine Schwangere in der Küche einen Finger ab und serviert ihn ihrem Mann in der Nudelsuppe. Die Menschen schlafwandeln durch eine anonyme Landschaft moderner Hochhäuser. Immer wieder versinkt diese Landschaft im Nebel. Dann kommen Zombies und machen dem Ganzen ein Ende. Alle verwandeln sich in Untote, nagen an den Körperteilen ihrer Opfer und bewohnen einen verwilderten Park, aus dessen Dschungel Pavillons im historischen Stil ragen, die nie zu Ende gebaut worden sind.

Cao Fei ist Mitte Dreißig und seit Jahren eine Größe in Chinas Kunstszene. Vor sechs Jahren hat sie in Second Life die Heterotopie einer chinesischen Stadt entworfen, „RMB City“. Die Stadt wird inzwischen von 36 Millionen Besuchern genutzt. Das Internet ist jenes Medium geworden, das der öffentliche Raum in China nicht bieten kann. Die Kunst führt hier ihr erstes Leben oft im zweiten (second life). In Cao Feis Film „Haze and Fog“ vermischen sich Virtualität und Wirklichkeit. Viele der Aufnahmen sind in der Wohnung entstanden, die sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern bewohnt. „Haze and Fog“ sind jene Elemente, die den Chinese Dream des Präsidenten vorläufig eintrüben.

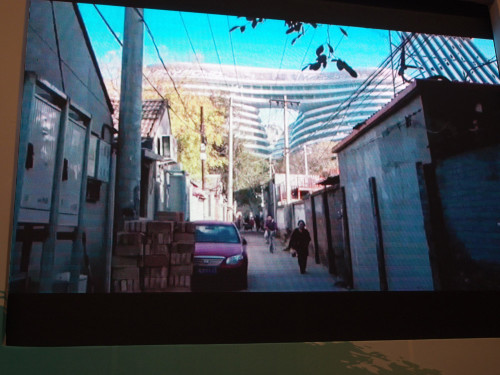

Als ich mit der Künstlerin das Atelier verlasse, streifen wir durch einen Hutong, der erst in den Achtzigerjahren für vom Land rekrutierte Bauarbeiter errichtet worden ist. Wir stoßen auf ein kleines Fabrikgelände, auf dem sich ein Modebetrieb eingerichtet hat. Die Leute kaufen tonnenweise Second Hand-Ware der Siebziger und Achtziger aus dem Westen ein, reparieren die Klamotten und verkaufen sie online. Die Firma heißt „olafashion“. Die Eigentümerin, deren Mann Künstler ist und auch schon in Deutschland ausgestellt hat, erzählt mir, dass der Name durch einen Druckfehler zustande gekommen sei. Eigentlich hätten sie sich „Oldfashion“ nennen wollen, den Fehler dann aber für einen Wink des Schicksals gehalten. Nebenan ist ein verlassener buddhistischer Tempel, in dem ein deutscher Künstler sein Studio hat. Das Gelände wird vor allem von streunenden Katzen bewohnt, die Fabrik hat jedoch noch ein paar Mitarbeiter. Sie spielen gerade Federball und legen sich dabei ins Zeug wie bei einem Meisterschaftsendspiel. Die Szene könnte auch weit weg in einem Dorf Westchinas spielen. Wir sind nur eine halbe Stunde entfernt von der Halle des Volkes, dem Präsidenten und dem Dickicht der Megalopolis, ihrem Glitz. Es sind die Ränder, an der sich die Kunst eingerichtet hat. Es ist das China hinter „Haze und Fog“, das die Kunst uns zeigt.

Ich besuche nochmal den Park mit dem alten Kalligraphen. Obwohl ihm sonst niemand zuschaut, macht er auch heute seine Wasserzeichen. Chinese Dream, so könnte ihre Botschaft lauten.