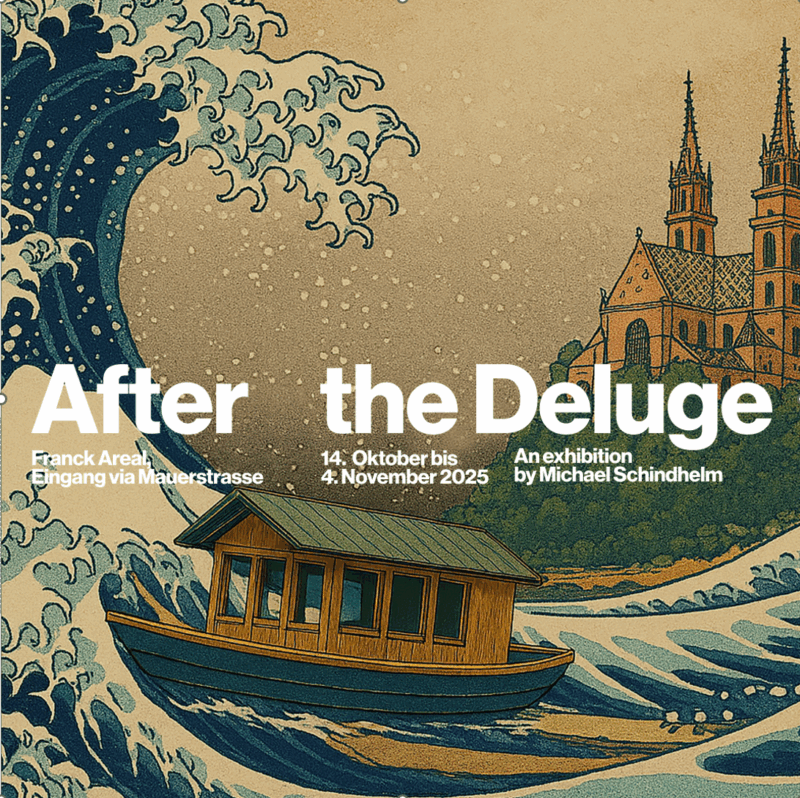

After The Deluge

„After The Deluge“ ist eine interaktive Kunstausstellung von Michael Schindhelm, die im Kreislaufgebäude des Franck-Areals stattfindet. Die Ausstellung dreht sich um die Frage „Was könnte sein?“ und erforscht spekulative utopische und dystopische Zukunftsszenarien für die urbane Ökologie und das Stadtleben in Basel nach einem Klimakollaps. Sie untersucht auch kritisch aktuelle Ansätze zur urbanen Ökologie und Natur.

Die Ausstellung ist auf breite öffentliche Beteiligung ausgelegt und umfasst mehrere spezielle Räume:

- The Limbo stellt sich eine biblische Überschwemmung der Stadt Basel vor.

- The Vault ermutigt Besucher, eigene Pflanzen und Objekte mitzubringen, die sie für eine zukünftige, postapokalyptische Welt für wertvoll halten. Dieses Konzept verbindet sich bewusst mit Archetypen wie Noahs Arche und zeitgenössischen Initiativen zur Erhaltung der Biodiversität.

- The Dream Room bietet eine hybride (physische und digitale) immersive Erfahrung in eine postapokalyptische Welt und entwirft eine Zukunft namens Symbiozän, in der Menschen technisch, sozial und mental wieder in natürliche Systeme integriert sind.

- The Statement Room, zugänglich ab Mai 2025, ermöglicht es Besuchern, sich für Zeitfenster anzumelden, um immaterielle Beiträge wie Gedichte, Texte, Geschichten oder Lieder einzubringen.

Das Programm wird zusätzlich durch Gespräche und Vorträge von Vertretern aus Forschung und Wirtschaft bereichert. Die immersive Erfahrung wird durch Klanginstallationen, Videos und performative Elemente verstärkt. „After The Deluge“ ist eine Zusammenarbeit mit GIGA Design Mailand, Alessandra Chiarelli und Barbara Maggio. Der Titel „After the Deluge“ (Nach der Sintflut) wird als ironische Annäherung an das dramatische Kapitel des Klimawandels präsentiert.

Schindhelm erklärt, dass die Ausstellung von der Hypothese ausgeht, dass eine Klimakatastrophe eintreten wird, anstatt sofortige Lösungen zu suchen. Die Kernfrage lautet: „Was wird nach dieser Art von Klimakatastrophe sein?“. Sie betrachtet, wie Gesellschaft, Wirtschaft, Städte, Landschaften und die globale Biodiversität nach einer dramatischen klimatischen Verschiebung aussehen werden. Er beschreibt die Perspektive als „apokalyptischen Optimismus“, der trotz der erheblichen Probleme durch den Klimawandel an ein „Danach“ glaubt. Die Ausstellung regt dazu an, darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft funktionieren und sich an drastisch veränderte Bedingungen anpassen wird, einschließlich neuer Technologien und sozialer Formen des Zusammenlebens.

Die Ausstellung ist im Grunde eine Kunstausstellung und, entscheidend, eine partizipative Kunstausstellung. Schindhelm betont, dass es sich um ein spekulatives Unterfangen handelt, das nicht behauptet, die Wahrheit zu kennen oder eine „Glaskugel“ zu besitzen. Obwohl Naturwissenschaftler beteiligt sind, handelt es sich nicht um einen rein wissenschaftlichen Ansatz, sondern nutzt die „Lizenz zur Freiheit“, die die Kunst besitzt, um über das Unbekannte zu spekulieren. Ein wichtiges Erzählmittel ist die biblische Geschichte von Noahs Arche, die Fragen aufwirft, welche materiellen und immateriellen Objekte für eine Welt nach einer Klimakatastrophe relevant und notwendig wären und somit bewahrt werden sollten. Beispiele für solche Beiträge sind Organismen wie Pflanzen, materielle Gegenstände wie Möbel oder technische Geräte sowie immaterielle Beiträge wie Lieder, Gebete, Gedichte oder Vorträge. Die Ausstellung lädt aktiv Menschen aus Basel und darüber hinaus ein, diese Objekte mitzubringen, was sie zu einer kollektiven Ausstellung macht, die veranschaulicht, was Einzelpersonen für eine Zukunft nach einer Eskalation der Klimasituation für wichtig halten.

Das intellektuelle Konzept dieser Ausstellung basiert auf Ernst Blochs Gedanken aus Das Prinzip Hoffnung.